Le HPI : de la profusion des mots à la confusion des sens

Les trois chercheurs lyonnais qui posent ce constat dans leur récent ouvrage "Les philo-cognitifs" (réf.1) évoquent l’impression d’un "immense catalogue fourre-tout dans lequel beaucoup étaient susceptibles de se reconnaître (effet barnum)" tant "l’amplitude des caractéristiques pour le décrire était importante - et sans aucune méthode pour hiérarchiser les catégories cognitivo-comportementales sous-jacentes" (réf.1 p16).

Je conserve ici par commodité le terme le plus communément employé de Haut Potentiel.

C'est le support de la définition " la plus concise et qui prévaut, du fait de son objectivité, dans les recherches scientifiques ", bien qu'elle masque "les détails d’un débat séculaire" : " l’expression haut potentiel est synonyme de qui possède un quotient intellectuel supérieur ou égal à 130 " (réf. 2 p.21).

C’est la définition retenue par l’OMS et cette relative équivalence entre HPI et HQI (QI ≥ à 130) n’est pas remise en question par l’équipe lyonnaise.

Je vous propose aujourd’hui un zoom sur la vrai nature de ces profils et les principales caractéristiques de leur fonctionnement psycho-comportemental à partir d'un état actualisé des recherches neuropsychologiques sur le sujet. Je m'appuierai essentiellement sur les travaux de cette équipe lyonnaise de neuro-scientifiques (neuropsychologue, neuro-psychiatre et spécialiste d'imagerie médicale).

La notion même de haut potentiel leur « paraît trop confuse pour pouvoir rassembler une communauté de points de vue sur le sujet » (réf.1 p.21), au point de proposer le nouveau concept de « philo-cognitif » pour désigner le Haut Potentiel (abrégé HP dans la suite de l'article).

"L’être humain est une alchimie complexe, faite de neurones, d’ADN et d’un terreau environnemental" (Nusbaum 2019 -réf.1 p.13)

La neuropsychologie : une discipline carrefour

Alliant la neurologie et la psychologie cognitive, la neuropsychologie s'attache à découvrir le siège cérébral des fonctions mentales dites aussi "cognitives" (capacités de notre cerveau qui nous permettent d'être en interaction avec notre environnement : raisonnement, concentration... . Elle observe les relations entre ces fonctions, d'un point de vue cérébral (étude des réseaux neuronaux ...) et cognitif. Son outil d'investigation privilégié aujourd'hui est l'imagerie médicale (IRM...). Elle permet de vérifier ou infirmer, par la pratique, les théories sur le fonctionnement mental humain.

"Il n’existe pas d’appellation communément acceptée, ni à travers le temps, ni à travers les populations" pour dire et décrire le "Haut potentiel".

" Selon son époque, selon sa culture et surtout selon la définition qu’il donne à ce phénomène, chacun y est allé de son terme : surdoué, précoce, haut potentiel, en passant par différents noms d’animaux censés représenter… qui, quoi, précisément ? ".

Le Haut Potentiel : des propriétés cérébrales pour une manière singulière de penser… et d’être

Ces caractéristiques "montrent un dispositif cognitif global de haut niveau, comme un moteur ou un processeur plus puissant, qui permet davantage de rapidité et de qualité de traitement des stimuli externes ou des informations internes mémorisées" (réf.1 p.30).

Hyper-spéculation : penser, un besoin vital

"La manifestation la plus aisément perceptible de leur différence, c’est un investissement vital de la pensée", (réf.1 p.22) qu’ils nomment hyper-spéculation. "Ce besoin de philosopher, de penser et d’interroger le monde est à comprendre au sens large" (réf.1 p.23), incluant des réflexions tous azimuts (astronomie, société, sciences …).

"L’hyper-spéculation décrit une avidité à élaborer des conclusions sur la base d’idées nouvelles, à extrapoler à partir de celles-ci. Toute stimulation est ainsi sujette à la spéculation mentale, mettant en permanence la réflexion à l‘épreuve d’une logique, d’exemples et de contre-exemples pour aller au bout d’un raisonnement, pour donner du sens à tout événement vécu, aussi anodin soit-il " (réf.1 p.23).

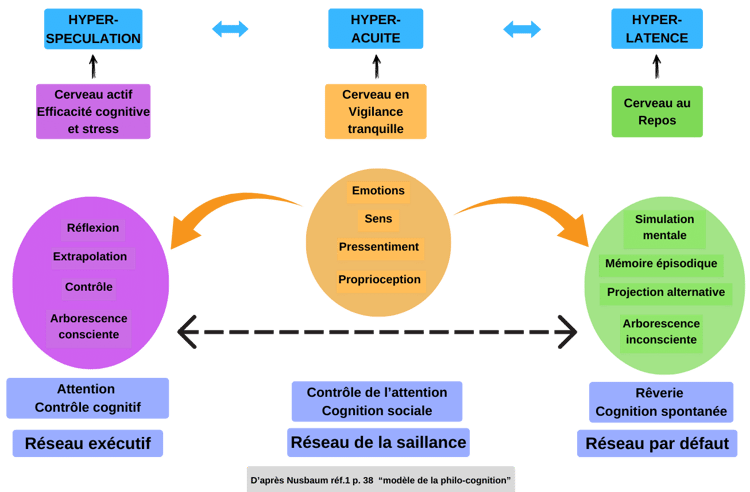

L'équipe lyonnaise distingue chez les HP "trois caractéristiques psycho-comportementales, associées aux trois réseaux anatomo-fonctionnels qui les sous-tendent" à partir d'une approche expérimentale (imagerie cérébrale) et clinique de trois groupes d’enfants de 8 à 12 ans (un groupe témoin - QI 105 en moyenne-, et deux groupes à Haut QI de 129 et 139 en moyenne).

Les trois caractéristiques psycho-comportementales du Haut potentiel.

Les trois réseaux cérébraux et états associés

Le réseau exécutif : pour maîtriser la situation

Les fonctions liées à la spéculation (hyper-spéculation chez le HP), appelées fonctions exécutives en neuro-sciences du cerveau, "s’appuient sur les bases neurales du réseau exécutif " (réf.1 p.24).

Il s’agit d’un ensemble de processus cognitifs qui permettent de faire varier le traitement de l'information et le comportement à chaque instant en fonction d’un objectif donné. Ils gouvernent la planification, l'organisation, l'élaboration de stratégies, l'attention et le souvenir des détails importants, la gestion du temps et de l'espace.

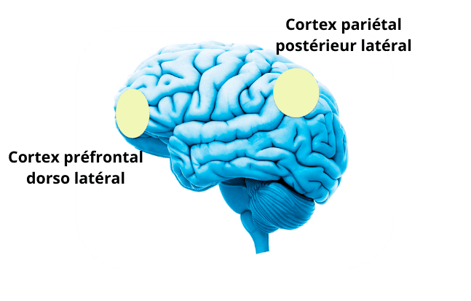

"Ce réseau repose sur un système fronto-pariétal reliant principalement deux aires latérales de chaque hémisphère du cerveau. (…) Ces aires sont directement reliées aux aires de traitement des événements sensori-moteurs et visuospatiales du cortex pariétal postérieur " (réf.1 p.24)

Hyper-latence : une pensée vagabonde «en arborescences»

La deuxième caractéristique est "le surinvestissement d’un processus principalement inconscient" que les auteurs appellent la latence : la capacité du cerveau à "re-assembler les dernières expériences vécues et à les comparer avec des expériences antérieures de même ordre pour se créer un modèle de compréhension et d’interprétation de la réalité, modèle qu’il va être en mesure de projeter sur des situations ou des idées nouvelles et sur différentes simulations du futur". Chez les HP cette capacité serait sur-développée, d’où le concept d'hyper-latence. (réf.1 p.27)

"Cela implique d’abord une pensée analogique en arborescences qui se déclenche dès que l’esprit est au repos et se met à vagabonder" : cette pratique naturelle du « coq à l’âne » "crée des liens entre des événements vécus et les stimulations dont le cerveau a été le récepteur" (réf.1 p.27).

"Plus fréquent et plus intense que dans la population standard, ce surinvestissement de la pensée, cette méta-analyse perpétuelle, donnent lieu à une compréhension/intégration supérieure et à des apprentissages généralement facilités. (…) A l’origine de la génération d’idées nouvelles. (…), c’est un fabuleux support de créativité et/ou de conceptualisation" (réf 1 p.28, 29).

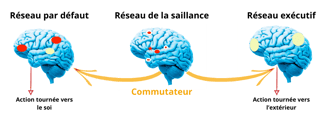

Le réseau du mode par défaut : ce que fait le cerveau quand il ne fait rien

Dans le cerveau, ce réseau neural est "celui qui s’active quand on laisse libre cours à ses pensées". Il joue un rôle essentiel "dans le bon fonctionnement de la mémoire, des émotions et de l'introspection" (Thiebaut de Schotten 2019). C’est ce réseau qui gère les fonctions de « latence » (hyper-latence chez les HP).

Comme les autres traits de fonctionnement du HP, l’hyper-latence a son revers : "cette population se montre plus vulnérable à la rumination mentale, issue du même processus de pensée analogique". Elle semble plus fréquente chez les personnes HP "parce qu’elles montrent une tendance naturelle à se poser des questions sur tout qui leur arrive et à répondre à ces questions en passant notamment par la pensée diffuse quand l’esprit est apparemment au repos" (réf.1 p. 28). Le sentiment de frustration survient vite dans ce cas-là.

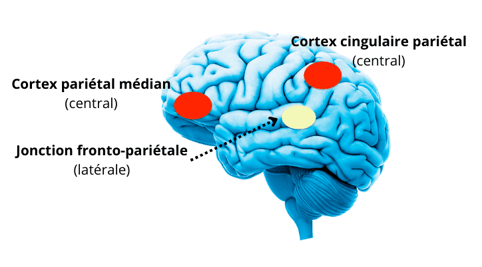

Ce réseau s’appuie sur deux régions cérébrales centrales et deux latérales, chacune jouant un rôle spécifique :

"Les régions pariétales interviennent dans le rappel de la mémoire épisodique et sémantique, de la conscience réflexive et de la constitution de la mémoire autobiographique.

(…) Les régions préfrontales sont associées au contrôle de soi, à la régulation des émotions, et au traitement des hautes fonctions cognitives sociales" (réf.1 p.30)

Hyper-acuité sensible et sensori-motrice : "comme un sixième sens "

Cette hyper-acuité se traduit par trois phénomènes bien identifiés :

- l’Hypersensibilité émotionnelle définie comme "un discernement accru dans la détection des marques émotionnelles chez autrui, mais également à un éprouvé amplifié. (…)

- l’Hyper-sensorialité : une « perception fine de l’environnement sensoriel (…)

- l’Hyper-proprioception : une capacité à percevoir avec une extrême sensibilité les données externes et internes relatives au positionnement, à la coordination, au maintien et à l’équilibre dans l’espace" (réf.1 p.25)

L’hypersensibilité (émotionnelle et/ou sensorielle) "peut permettre une meilleure interprétation des stimulations pour être en alerte et plus en phase avec le monde, mais est également propre à induire le cerveau en erreur quand il se voir saturé d’informations" (réf.1 p.25). Elle peut être tout aussi excitante qu’handicapante.

L’hyper-proprioception peut induire de la même manière des difficultés "d’ajustement du corps par rapport à l’environnement si l’individu a du mal à discriminer les informations pertinentes et perçues avec trop d’intensité, pour effectuer un mouvement (dyspraxies)" (réf.1 p.25).

La combinaison de ces trois aptitudes exacerbées "confère à ces sujets dans leur ensemble des pressentiments (intuition et instinct) assez puissants –bien qu’ils ne soient pas toujours aptes à y prêter attention, ou à en faire une bonne interprétation- ainsi qu’une conscience très précoce et fine de la mort et de ses enjeux " (réf.1 p.25).

Les chercheurs notent principalement un seuil de réaction aux stimuli (émotions, perceptions sensorielles et motricité) nettement plus bas que la moyenne, "qui peut s’avérer une force quand il s’agit de détecter et d’analyser les données internes et externes (être plus à l’écoute de ses sensations, mieux percevoir les bruits, les odeurs ou les émotions…) mais également une faiblesse". Ce bas niveau de seuil et une tolérance plus faible aux stimuli peuvent en effet "créer une saturation, une confusion et ainsi une difficulté à prioriser une information utile par rapport à une information secondaire ou non pertinente". (réf.1 p.24).

C’est de ce réseau de la saillance que dépendent plus particulièrement les fonctions liées à l’acuité sensible et sensori-motrice (hyper-acuité chez les HPI). C'est un "chef de gare". "Il permet la focalisation de l’attention et facilite l’accès à la mémoire de travail une fois qu’un évènement saillant est détecté" (...), car les êtres humains doivent être capables d’intégrer de nombreux stimuli perceptifs mais également de filtrer en priorité les seules informations dignes d’intérêt " (Leroy 2021).

Ces travaux viennent à point nommé pour confirmer s’il en était encore besoin, que le HP est bien une réalité scientifiquement démontrée et fondée sur notre fonctionnement cérébral.

L’étude par imagerie cérébrale (IRM ...) couplée à l’observation clinique a d’abord permis aux chercheurs lyonnais de confirmer une meilleure connectivité structurale, rendue possible par un "meilleur câblage des neurones" et d’avancer ainsi l’hypothèse d’une meilleure communication entre les différentes régions cérébrales chez les HP.

Concernant la connectivité fonctionnelle, ils sont parvenus à trois résultats importants concernant les HP :

Une augmentation de connectivité dans l‘insula (siège du traitement des émotions et de la douleur) indique leur sensibilité exacerbée et confirme leur hyperacuité.

Une "meilleure connectivité dans le cortex préfrontal supérieur " qui " prépare à l’action par intégration rapide et précoce des informations visuo-spatiales est à mettre en lien avec l’hyperacuité" (réf.1 p.176)

Une baisse de l’efficacité locale dans une partie du cortex "peut expliquer un moindre contrôle des émotions ".

Leur conclusion est claire : "les caractéristiques fonctionnelles (des HP) sont différentes de celles des sujets au QI standard" (réf.1 p.177). La meilleure connectivité fonctionnelle et anatomique, particulièrement entre les deux hémisphères du cerveau, est désormais bien établie chez les HP (réf.2 p.148).

Un point ne fait pas consensus à ce jour : celui relatif aux différences cérébrales qualitatives. Dans l’ouvrage Psychologie du haut Potentiel, N. Clobert et N. Gauvrit (réf.2) appellent à la prudence sur ce sujet au motif que les études de groupes (statistiques) comme celle engagée par l’équipe lyonnaise, ne prennent pas assez en compte les données individuelles. Ils concluent que "on ne trouve pas de structurations cérébrales qualitativement différentes entre les personnes à haut potentiel et les autres, mais des variations continues tout au long du spectre du QI". (réf.2 p.137). La progression des recherches permettra à n’en pas douter de trancher ce débat scientifique.

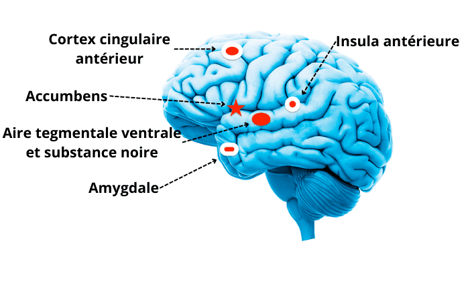

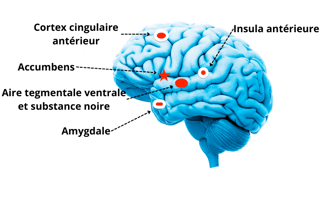

Le réseau de la saillance : un chef de gare

Trois régions du cerveau constituent ce réseau des stimuli sensibles :

L’insula : gestion des émotions, de la douleur et l’empathie

Le cortex cingulaire antérieur : gestion des erreurs et des conflits internes et externes

Les structures sous corticales et limbiques de l’amygdale et de l’accumbens : "piliers du réseau émotionnel, gérant les peurs, les plaisirs, les passions et souffrances physiques, affectives et morales "(réf.1 p. 26).

Le rôle de chef de gare du réseau de la saillance

Le réseau de la saillance joue le rôle de commutateur entre le réseau du mode par défaut et le réseau exécutif pour guider des réponses appropriées aux stimuli saillants. Les signaux de saillance qui proviennent de l'Insula antérieure influencent les signaux dans le réseau par défaut ET dans le réseau exécutif.

Le cerveau du HP : super-câblé et hyper-connecté

Le HP a-t-il la grosse tête ?

"Plus le cerveau est gros, plus le QI est élevé » (réf.2 p.143). Voilà une réalité anatomique qui fait consensus mais n’explique que 10 % environ des variations du QI. "Et il serait trompeur de dire qu’en dessous d'un QI de 130 le cerveau a une taille modeste, et au-dessus, une taille nettement supérieure. Tout comme l’intelligence varie continûment d’une personne à l’autre, la taille du cerveau ne présente pas de « saut » ou de différence brusque entre une personne à haut potentiel et une autre. En fait, il ne se passe rien de spécial quand on dépasse le seuil d’un QI de 130. En réalité, la tendance générale est simplement que le volume du cerveau augmente légèrement et de manière régulière."

(Franck Ramus et Nicolas Gauvrit. Un cerveau différent ? Cerveau et psycho n° 136, septembre 2021)

Génétique et environnement : à parts égales !

Le HP est hérité à 50 % environ, c'est là un autre point qui réunit un large consensus : "Cela signifie qu’environ la moitié des différences de QI observées s’expliquent par le bagage génétique.(…) Connaître le QI des parents biologiques d’une personne apporte une information aussi précieuse pour prédire son QI que de connaître l’environnement dans lequel il a grandi" (réf.2 p.145). Ce taux de 50% est considéré comme important pour les chercheurs.

Il n’existe cependant pas de gène de l’intelligence, mais "un ensemble considérable de gènes en interaction qui influencent le QI " (réf.2 p.47).

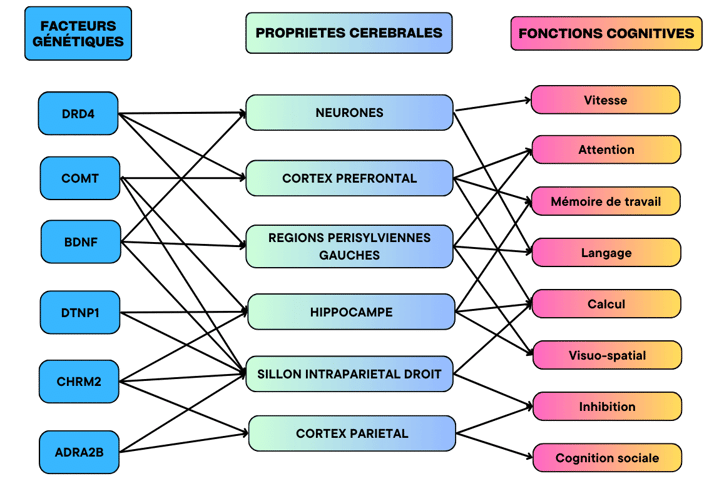

L'INTELLIGENCE HUMAINE

Facteurs génétiques, Propriétés cérébrales, Fonctions cognitives.

D'après Franck Ramus. L’intelligence humaine dans tous ses états. L’essentiel, cerveau et psycho n° 9. 10 février 2012.

Le tableau ci-dessus, réalisé d’après les travaux de F. Ramus, chercheur en sciences cognitives, illustre la corrélation entre facteurs génétiques, propriétés cérébrales et fonctions cognitives à l’œuvre dans huit champs de l’intelligence humaine, dont ceux mesurés par les tests de QI.

On avait attribué de manière empirique aux HP diverses caractéristiques (pensée en arborescence, humour, sens de la justice, hypersensibilité…), puis certains avaient considéré qu’elles n'étaient pas fiables pour attester un HP.

On peut désormais affirmer que "comme toutes les caractéristiques psychologiques, le haut potentiel correspond à des particularités biologiques, cérébrales et génétiques" et qu'il se traduit bien par des comportement cognitifs et affectifs spécifiques. Mais pour autant, il "ne détermine pas une classe d’humains en soi " (réf.2 p.147).

Il est enfin possible de discerner de manière objective, au travers toute la richesse et la complexité du cerveau humain, le formidable avantage que représentent les spécificités psycho-comportementales des personnes à Haut Potentiel.

Heureux le Haut Potentiel

Un avantage biologique, des atouts pour la vie

...

Celui dont les pensers, comme des alouettes,

Vers les cieux le matin prennent un libre essor,

– Qui plane sur la vie, et comprend sans effort

Le langage des fleurs et des choses muettes !"

Charles Baudelaire, Elévation

Les recherches récentes permettent d’affirmer que la richesse et la complexité de la personnalité des Hauts Potentiels et de leur comportement proviennent bien de l’alliance d’aptitudes intellectuelles au-dessus de la moyenne et de caractéristiques sensorielles et psycho-affectives induites par un fonctionnement cérébral particulier et par les conditions de développement de l’individu pendant l’enfance.

Ces fonctions cognitives plus puissantes (attestées en partie par le QI) sont à l’origine de beaucoup de traits de personnalité présents à des degrés divers chez les HP (curiosité, soif d’apprendre, rapidité à mémoriser, besoin d’innover …).

"Avoir de bonnes capacités cognitives permet de meilleures facultés d’analyse des situations comme des problèmes. Alliées à des compétences émotionnelles, elles favorisent aussi une compréhension des relations aux autres. Appliquées à ses états antérieurs, elles peuvent être un outil de conscientisation et de meilleure connaissance de soi. (…) Une haute intelligence favorise la résolution de problèmes complexes. (…) De grandes capacités cognitives facilitent et accélèrent les phénomènes d’apprentissage : nul besoin de répéter pour comprendre". (réf.2 p.585)

Cet avantage biologique constitue même un « facteur protecteur ». Des études fondées sur des échantillons représentatifs montrent que "les personnes à haut potentiel ont meilleure espérance de vie, peut-être signes de vieillissement moindres, baisse du risque de mortalité pour les maladies et accidents évitables ". Sur le plan psychologique, on observe également que "la quasi-totalité des troubles diminuent en prévalence " avec le QI (réf.2 p.148-149).

Un atout dans les apprentissages et la vie professionnelle mais...

A la santé du haut potentiel !

Il n’y a pas de doute que le HP est un atout du point de vue des performances scolaires et académiques. Il en va de même, mais dans une moindre mesure, dans le domaine professionnel, car la question de la satisfaction au travail est un sujet particulièrement sensible pour eux.

Que ce soit dans l’apprentissage ou le monde du travail, pour réaliser pleinement son potentiel, le HP doit se trouver dans un environnement propice. Le sentiment de décalage éprouvé par nombre de HP est un vrai motif de difficultés d’ordre émotionnel ou social qui peuvent mettre nombre d’entre eux en situation délicate.

Dans toutes les circonstances de notre vie quotidienne, et à tout âge, ce fonctionnement cérébral plus intense constitue donc une puissante ressource, un atout considérable, même si cette précieuse médaille peut induire des vulnérabilités dues notamment à l’intensité qui caractérise le fonctionnement du HP aux plans cognitif et affectif.

"Heureux celui qui peut d’une aile vigoureuse

S’élancer vers les champs lumineux et sereins ; ...

Le Haut Potentiel : un atout et un enjeu pour le coaching !

J’ai souvent constaté que ces ressources, en nous pour la vie, sont un levier formidable pour nous sortir des mauvaises passes que la vie nous réserve parfois.

Oui, penser plus vite, avec plus d’acuité sensible et plus de clairvoyance constitue de précieuses ressources pour qui souhaite se lancer dans une démarche d'accompagnement pour comprendre ses différences, en faire une force et vivre pleinement son Haut Potentiel.

Ces aspects fondamentaux du Haut Potentiel sont au coeur de ma pratique de coaching. Je les intègre avec d’autant plus de conviction, d’attention et d’aisance que je les vis en tant que femme HP et maman de trois enfants HP avec troubles associés.

Seule la connaissance intime et vécue du Haut Potentiel permet d’offrir un accompagnement efficient à une personne HP. C'est mon intime conviction de coach professionnelle.

Il faut pouvoir comprendre et partager les spécificités de la personne HP : sa rapidité de compréhension, sa pensée divergente, son adaptabilité, son intuition, son empathie, sa sensibilité, son sentiment de décalage … .

Ma capacité très « HP » à réfléchir sur mes propres processus mentaux me permet également de prendre plus aisément le recul nécessaire pour être à la fois actrice aux côtés de mon client et observatrice afin de lui offrir un accompagnement confiant, bienveillant et à la hauteur de ses objectifs.

Le présent article est fondé sur deux ouvrages récents qui constituent des références incontournables sur le sujet que j’ai abordé, désignés (réf. 1 et réf. 2 dans le texte) :

Réf.1 : Fanny Nusbaum, Olivier Revol, Dominic Sappey-Marinier. Les Philo-cognitifs. Odile Jacob, 2019, 213 p.

Réf. 2 : Nathalie Clobert et Nicolas Gauvrit. Psychologie du haut potentiel. Deboek, 2021, 671 p.

Je cite également, pour des éclairages spécifiques :

A. Leroy. Étude du réseau de saillance dans la survenue des expériences intrusives dans la schizophrénie et le psychotrauma. Médecine humaine et pathologie. Thèse, 2020.

Franck Ramus. L’intelligence humaine, dans tous ses états. L’essentiel, cerveau et psycho n° 9. 10 février 2012.

Franck Ramus et Nicolas Gauvrit. Un cerveau différent ? Cerveau et psycho n° 136, septembre 2021

Michel Thiebaut de Schotten. Un nouveau modèle du réseau cérébral du « mode par défaut ». Résultats scientifiques neuro-sciences, cognition. CNRS, Biologie, 11 octobre 2019.